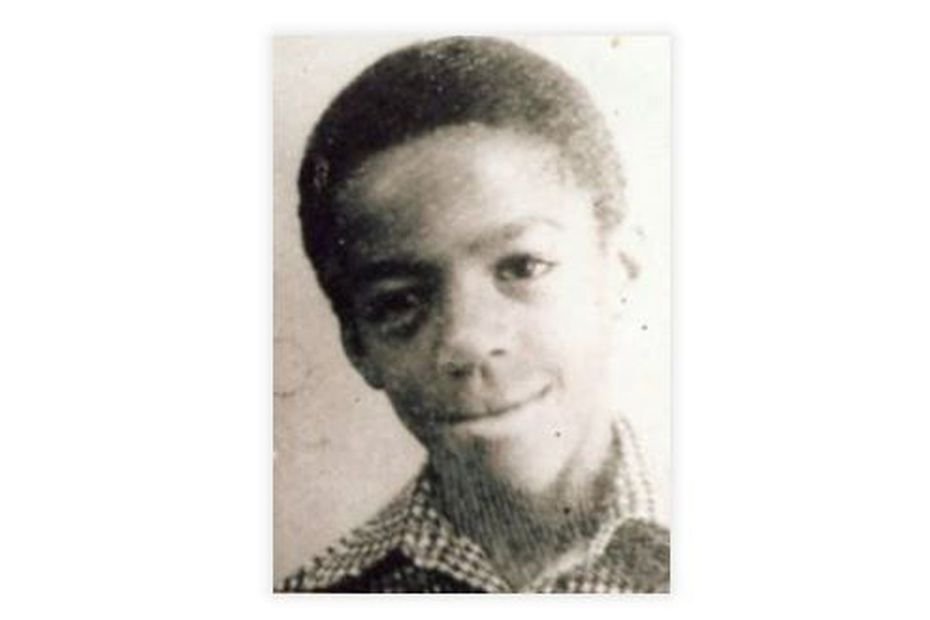

Le 18 novembre 1985, la Guadeloupe était secouée par un drame : Charles Henri Salin, lycéen guadeloupéen, perdait la vie lors d’une intervention de gendarmerie. Cet événement a marqué durablement la mémoire collective et relance les débats sur les violences policières et la relation entre la jeunesse et les forces de l’ordre dans les Outre-mer.

Il y a quarante ans jour pour jour, Charles Henri Salin, un jeune lycéen guadeloupéen était abattu par un gendarme alors qu’il sortait de sa séance de cinéma. Le gendarme coupable de ce méfait n’a jamais été condamné. Bien au contraire, il a même reçu une promotion. Une affaire peu banale qui s’est déroulée dans une Guadeloupe des années 1980 en ébullition. En effet, durant cette période, l’Archipel guadeloupéen était secoué par des revendications d’indépendance mais surtout des attentats.

Charles Henri Salin était un adolescent comme tant d’autres, avec des rêves, des passions et un avenir prometteur. Pourtant sa vie a été brutalement interrompue par la balle d’un gendarme. Un drame peu commun qui a profondément marqué la population guadeloupéenne et ravivé les tensions autour des questions de justice et de sécurité dans les années 1980. Il faut dire que l’affaire avait suscité indignation et émotion, et demeure un symbole des violences policières et de gendarmerie que certains jeunes ultramarins ont pu subir à cette époque et subissent encore en silence.

Au-delà du drame personnel, la mort de Charles Henri Salin a mis en lumière les dysfonctionnements et les dérives de certaines pratiques de la gendarmerie. Elle a également contribué à nourrir un débat plus large sur le rapport entre la jeunesse guadeloupéenne et les forces de l’ordre, ainsi que sur la nécessité de garantir la protection et la justice pour tous les citoyens, quel que soit leur âge ou leur origine.

Contrôle qui a dérapé ou assassinat volontaire ?

Charles-Henri Salin était un lycéen. Ce soir du 18 novembre 1985, il sort du cinéma, son cartable sur le dos. Sa route croise celle d’un convoi de gendarmes patrouillant à Boissard, à Pointe-à-Pitre, à la recherche du criminel multirécidiviste Timalon, soupçonné d’avoir tué un gendarme quelques jours plus tôt. Charles-Henri n’ira pas plus loin : Michel Maas, 42 ans, maréchal des logis de la Gendarmerie, ouvre le feu avec son pistolet mitrailleur. Trois balles touchent le thorax de l’adolescent, qui s’effondre. Dans son sac, aucun objet pouvant justifier un tir : seulement ses affaires scolaires. Lors de sa déposition, le gendarme affirmera avoir tiré pour sauver sa vie.

Dans les jours qui suivent, la tension monte en Guadeloupe. La jeunesse de l’île se révolte et réclame des réponses. Plusieurs manifestations sont organisées, soutenues par des groupes politiques autonomistes et indépendantistes, qui voient dans cette bavure policière l’illustration de la répression coloniale dans ce qu’ils considèrent comme l’une des dernières colonies françaises.

Le gendarme meurtrier est promu adjudant et jugé lors d’un procès délocalisé à Paris en 1990. Reconnu coupable d’avoir « provoqué la mort sans intention de la donner », il est néanmoins acquitté. Le tribunal estime qu’il aurait agi avec un « motif légitime ».

Contrôle policier qui tourne mal ? Bavure sous fond de racisme colonial ? Meurtre ? La vérité officielle restera toujours incertaine. Cet épisode tragique hante encore les relations entre la France et sa région ultramarine, et laisse une famille en deuil, pleurant un fils et un frère arraché trop tôt.

Newsletter !

Newsletter !