La Négritude, ce courant philosophique, littéraire et culturel né au début des années 1930, fut une véritable révolution : pour la première fois, l’Homme noir était placé au centre du débat intellectuel, et non relégué au rang de caricature dans un monde colonial saturé de clichés. D’ordinaire, lorsque l’on évoque ce mouvement, ce sont les noms d’Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas qui viennent en tête. Mais saviez-vous que les véritables initiatrices de cette révolution étaient des femmes ? Leurs noms : Paulette et Jeanne Nardal, et elles venaient de la Martinique. Voici leur portrait.

Pour commencer la rédaction de cet article, il est important pour nous de poser le cadre. Nous sommes en France, au cours du XXe siècle. Plus exactement, à la fin des années 1920 début des années 1930. Une bien Belle époque dans ce Paris du Jazz, musique importée par les soldats afro-américains de la Grande Guerre de 1914 et 1918. La vie est belle, on refait le Monde autour de cognac, de champagne et de bons cigares dans les cabarets de la Capitale. Ce monde insouciant de l’Entre-deux-Guerres qui a survécu au crash de 1929, est en quête de connaissances. Des nouvelles idées émergent et avec se développent de nouveaux courants de pensée qui remettent en question les préceptes contemporains de l’industrialisation, de la guerre mais surtout ceux établis depuis les temps anciens de la colonisation.

Parmi eux, il y a la négritude. Née dans les méandres de l’histoire tragique du contact entre l’homme blanc occidental et les africains. C’est bien plus qu’un courant littéraire ou philosophique. C’est une révolution idéologique. En effet, pour la première fois, l’Homme noir était placé au centre du débat intellectuel, et non relégué au rang de caricature dans un monde colonial saturé de clichés et de violence.

Ce concept est le résultat de plusieurs siècles de lutte et de réflexion sur la place l’ individu noir sorti d’Afrique et qui a été esclavagisé dans les Amériques. Dominé, humilié et violenté, celui-ci n’a eu que pour seul moyen d’existence, la résistance face à l’oppression. Une domination qui se voulait physique mais également économique et surtout psychologique. Comme l’explique le site Identités Caraïbes :

Cette résistance culturelle se traduit par le marronage perçu comme un « symbole de liberté » qu’il permet la traduction de la « fierté raciale et culturelle nègre ». Le but est de permettre, in fine, la reconnaissance de l’humanité de l’homme noir, mais aussi une renaissance culturelle jusque-là niée par l’homme blanc. Grâce au soulèvement des esclaves, le marronage promeut l’émancipation de l’homme noir en créant une scission nette avec l’acculturation et l’assimilation voulue par le système esclavagiste. Également, la pratique ancestrale du Vaudou est à prendre en compte dans les origines lointaines de la Négritude.

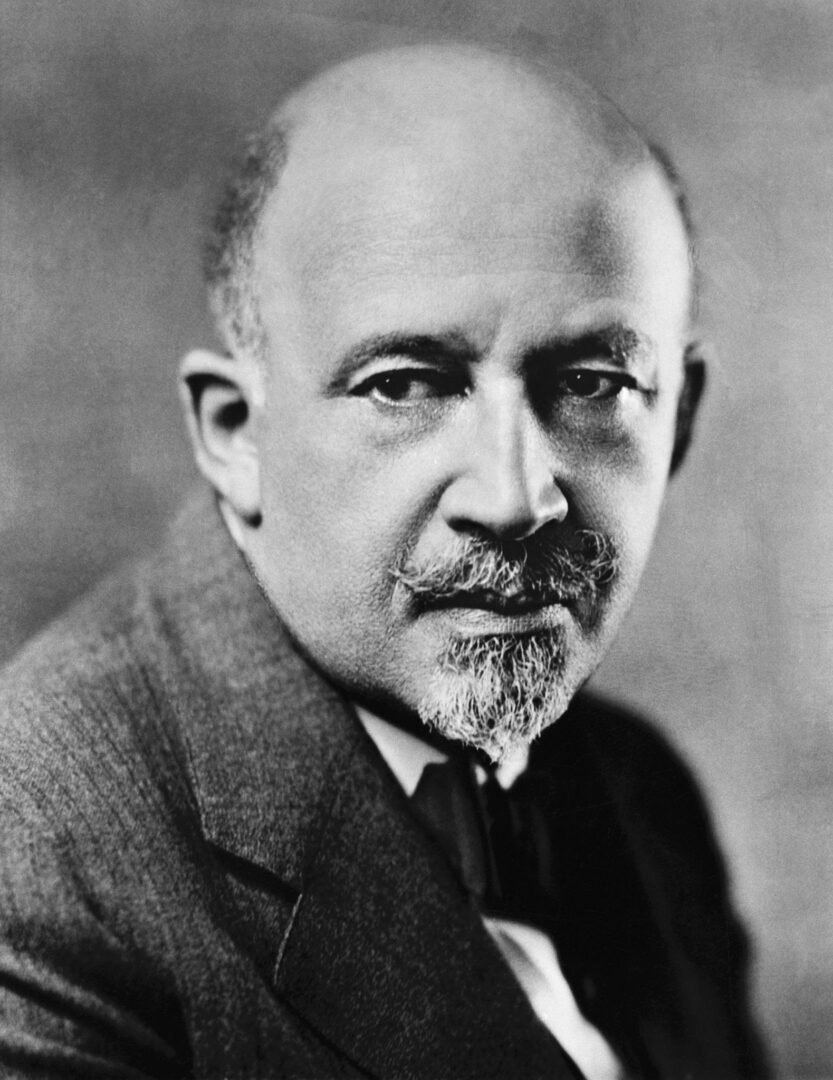

D’autre part, la négritude est aussi le fruit de l’émancipation intellectuelle qui eut lieu quelques années auparavant aux Etats-Unis, principalement dans le Harlem du début du XXe siècle. Ce qui donna le Harlem Renaissance qui promeut l’émancipation du peuple noir, à travers les Arts tel que la musique, la littérature, la religion originelle de l’Homme noir etc. D’illustres personnages deviendront les porte voix de ce renouveau noir, c’est le cas de W.E.B. DuBois, historien, sociologue et militant pour les droits civiques d’origine Haïtienne, qui est considéré comme le précurseur du concept. A travers ses ouvrages et ses prises de parole, DuBois questionna la représentation du Noir où ce dernier est présenté comme un sous-homme, « un homme inconscient et taré dont les facultés tant intellectuelles que morales ne sont pas développées et ne peuvent se développer » contrairement à l’homme blanc. Ce qui plaçait l’homme noir en situation d’infériorité.

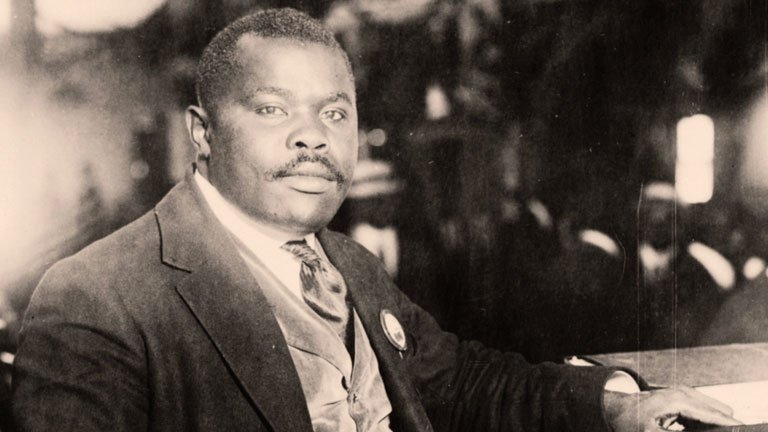

On peut aussi citer Marcus Garvey comme autre chantre de cette fierté noire nouvellement acquise. De son vivant, le créateur de la Black Star Line, appela les Noirs à prendre leur destin en main, en contrôlant leur économie, leur éducation et leur politique. Bien que critiqué par ses pairs, il fut celui qui a popularisé l’idée que les descendants d’esclaves devaient retourner en Afrique pour reconstruire une grande nation noire indépendante. Pour lui, les Noirs, peu importe où ils vivaient (Amériques, Antilles, Afrique), formaient une seule et même nation dispersée.

Inspirés par les écrits afro-américains, les intellectuels originaires des colonies Françaises d’Amérique et d’Afrique vont faire leur propre adaptation, en se référant à leur expérience de colonisés dans la Métropole où le soleil ne se couche jamais. Ce qu’on nommera la Négritude, repose sur cette révolte face à l’oppression exercée par l’Homme blanc contre l’individu « nègre » mais aussi contre la négation de son humanité. L’autre objectif de la Négritude était surtout de lutter contre toutes les formes d’assimilationnisme prôner par le pouvoir colonial à cette période où les questions d’émancipation et des indépendances commençaient à agiter les débats dans les salons de discussion qui avaient lieu dans la capitale coloniale.

La Négritude césairienne est une entreprise de démystification ». En effet, dans un contexte de décolonisation des Antilles françaises et de l’Afrique, la Négritude s’attrait à « démasquer les assimilationnistes colonialistes et de démystifier les assimilés ». En clair, elle est axée sur une « lutte anti-colonialiste ».

D’ordinaire, lorsque l’on évoque ce mouvement, ce sont les noms d’Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas qui viennent en tête. C’est du moins ce que nous avons appris dans les livres d’histoire. Cependant, saviez-vous que les véritables initiatrices de cette révolution étaient des femmes ? Leurs noms : Paulette et Jeanne Nardal, et elles venaient de la Martinique.

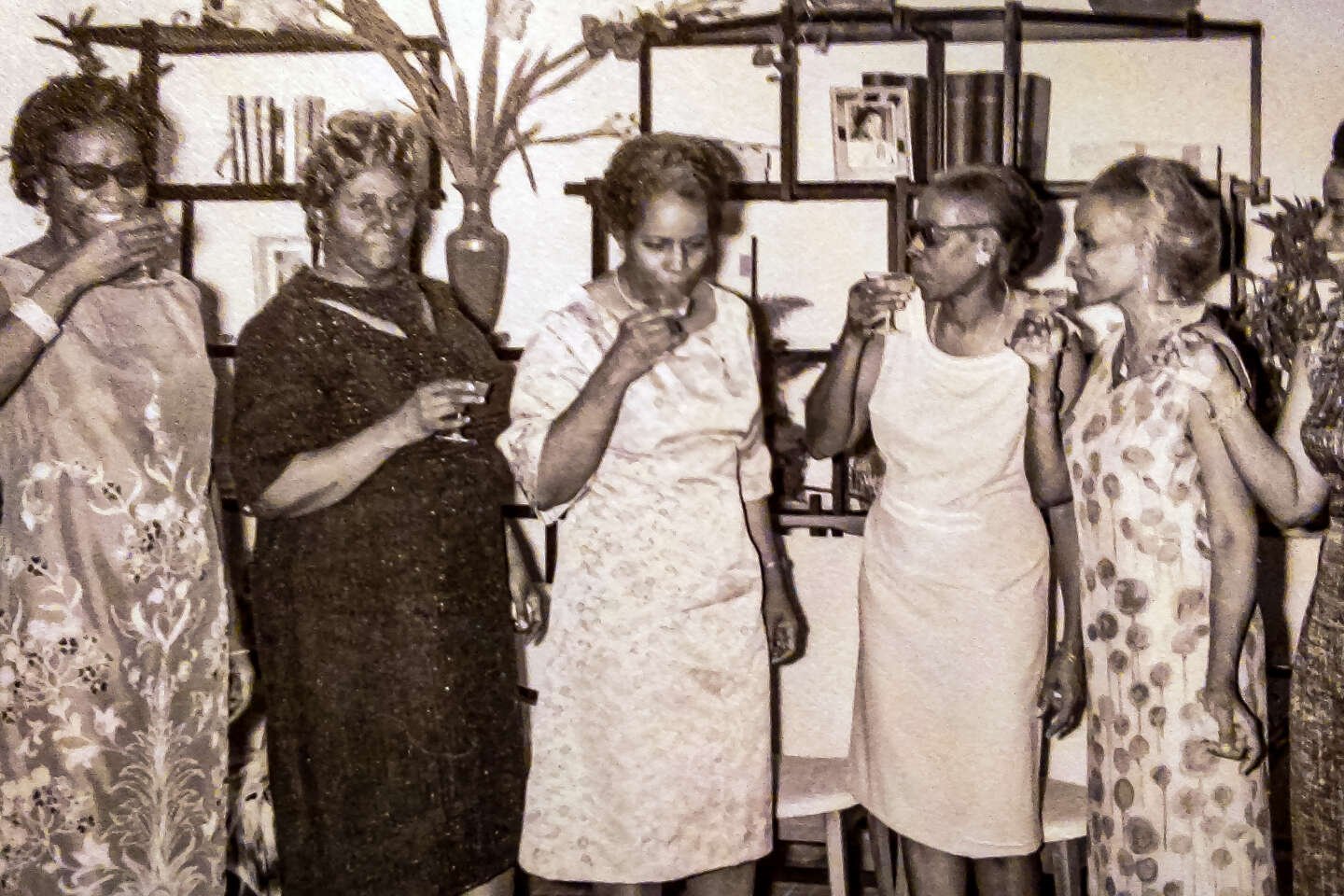

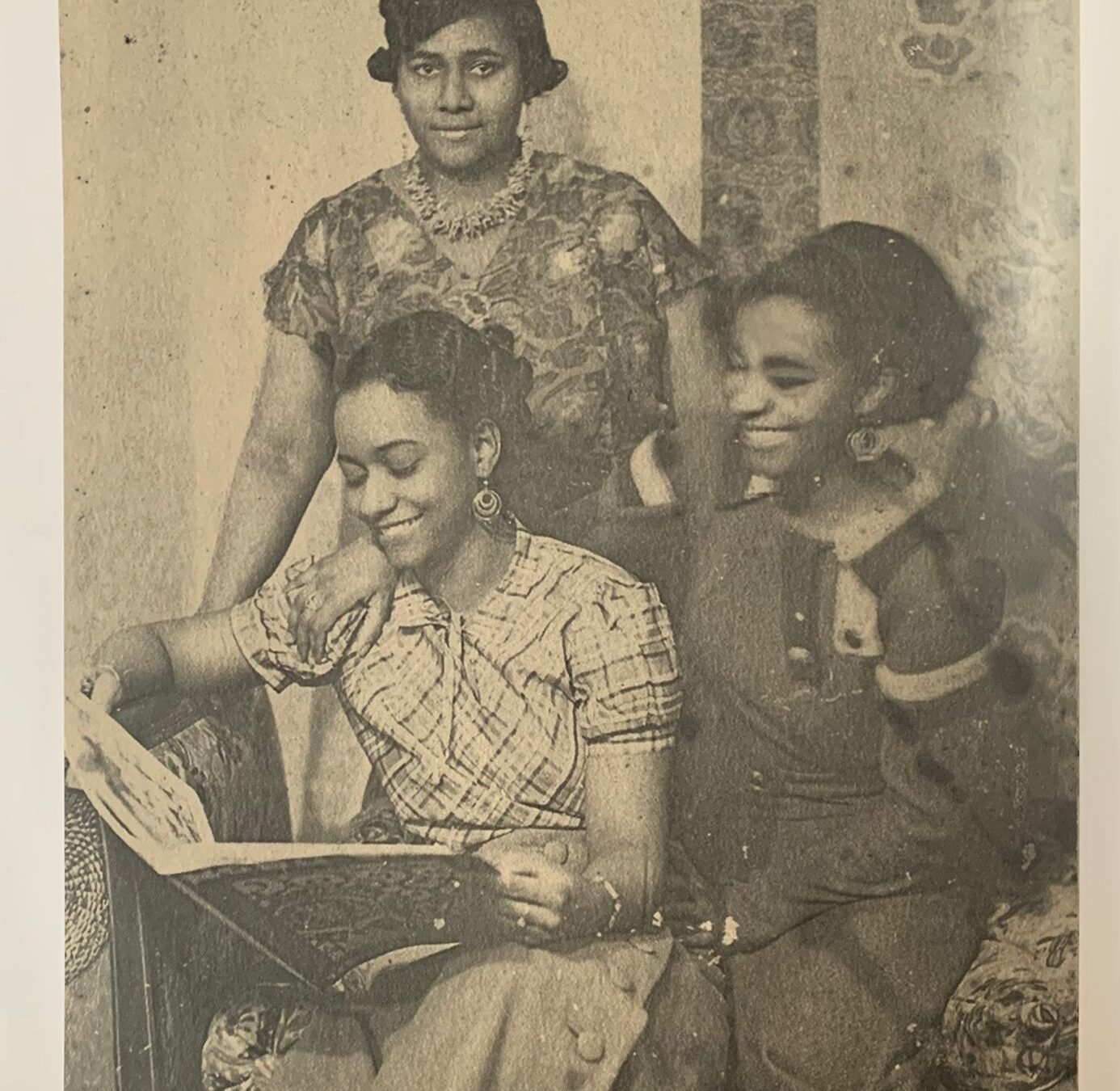

Nées en Martinique au sein d’une famille bourgeoise éclairée, filles de l’ingénieur Paul Nardal petit-fils d’esclave et de la pianiste Louise Achille, elles ont hérité d’un riche héritage culturel et intellectuel. De leur vivant, les sept soeurs Nardal (Andrée, Alice, Julie Émilie, Lucie) se distinguaient comme des figures intellectuelles incontournables du Paris des années d’entre-deux-guerres. Pionnières, penseuses et militantes, elles ont ouvert la voie à la fierté noire, aux droits des femmes, et à l’affirmation identitaire des peuples colonisés. Elles étaient principalement connues pour tenir un salon littéraire à Clamart en région parisienne où venaient les intellectuels noirs (mais pas que) les plus en vue du moment. C’est dans cet espace de grande réflexion que l’on parla librement de la condition noire, en français et en anglais, puisque des artistes et auteurs afro-américains s’y rendaient également notamment Sedar Senghor qui deviendra par la suite le premier président du Sénégal indépendant. Elles ont non seulement contribué à façonner le discours sur la diversité culturelle et intellectuelle africaine et afro-caribéenne, mais elles ont également ouvert la voie à une nouvelle ère de réflexion et d’appréciation de l’apport noir à la culture mondiale.

Des rencontres, loin des perceptions sur les Noirs, partagées entre stéréotypes colonialistes et une fascination « primitiviste » de certains cercles parisiens pour la culture, l’art et les artistes noirs. Au cœur de ces réunions, étaient abordés des sujets brûlants tels que le colonialisme, le racisme, et l’émergence d’une influence noire dans la société parisienne. Toutefois, Césaire, l’autre personnalité du trio de la négritude, côtoie beaucoup moins les sœurs Nardal. Et quand Paulette et Jane Nardal fondent dans les années 30 La revue du monde noir, il la qualifie de « superficielle ». A la fin de sa vie, l’ancien Maire de Fort-de-France, déclarait :

« Deux Martiniquaises, les sœurs Nardal, tenaient alors un grand salon. Senghor le fréquentait régulièrement. Pour ma part, je n’aimais pas les salons – je ne les méprisais pas pour autant-, et je ne m’y suis rendu qu’une ou deux fois, sans m’y attarder. »

Quant à Senghor, comme le relate nos confrères de NOFI, en 1960, il expliquait dans une lettre à son biographe qu’il avait été mis en contact avec des personnalités afro-américaines entre 1929 et 1934 via le salon qu’elle organisait.

Loin de n’être que de simples organisatrices de salon, elles étaient surtout des intellectuelles actives. Journaliste pour Paulette, qui était de loin la plus connue. Ecrivaine, philosophe, enseignante et essayiste pour Jeanne. Elles ont fondé le magazine, la « Revue du Monde Noir » dans lequel, elles ont écrit des articles révolutionnaires pour l’époque et qui ont inspiré plus d’uns. Citons, « Un internationalisme noir« écrit et publié en 1928 par la cadette ainsi que « L’Éveil de la conscience de race chez les étudiants noirs« paru en 1932 sous la plume de l’aînée de la fratrie. Deux textes qui ont jeté les bases de la Négritude. Néanmoins, l’histoire marquée du sceau du patriarcat, ne les a cantonnées qu’en simples spectatrices de l’émergence du mouvement, alors que l’on pourrait dire qu’elles ont été plagiées par ceux-là même dont les ouvrages ornent nos bibliothèques. L’ainée de la sororité Nardal s’exprimait à ce sujet :

« Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d’étincelles, nous n’étions que des femmes ! Nous avons balisé les pistes pour les hommes. »

Les sœurs Nardal ne se sont pas arrêtées à leur rôle de précurseures de la Négritude. Leur engagement envers les droits des femmes ainsi que leur participation active à la vie politique et sociale de la France de la Seconde Guerre Mondiale ont continué à marquer leur parcours. Au moment de l’invasion de l’Ethiopie par l’Italie, le 3 octobre 1935, Paulette Nardal se mobilise en tenant des conférences pour prendre la défense du Negus, Haïlé Sélassié 1er. On sait qu’elles se sont positionnées contre l’occupant Nazi et au régime collaborationniste de Vichy tant à Paris qu’à la Martinique.

En 1939, Paulette Nardal survit à un grave accident qui change à jamais le cours de sa vie. À l’âge de quarante-quatre ans, elle est victime d’un tragique événement lorsque son bateau est attaqué par des sous-marins allemands au début de la Seconde Guerre mondiale. Cet incident la laisse avec des séquelles physiques importantes, limitant l’usage de sa jambe et sa mobilité pour le reste de ses jours. Malgré les défis posés par sa longue convalescence, Paulette Nardal ne se laisse pas abattre. Après sa convalescence, elle retourne en Martinique dirigée par l’amiral Robert où elle s’engage courageusement en offrant des cours d’anglais à ses concitoyens, les préparant à rejoindre les îles anglophones voisines pour s’aligner avec les forces de la France Libre de Charles de Gaulle. Même si elle a toujours été discrète sur ce point de sa vie, cela démontre son engagement indéfectible envers la liberté et la résistance.

Paulette fut celle qui a le plus marqué son siècle au point d’être sollicitée par le Ministère des Colonies pour traiter du Droit des femmes notamment celui du Droit de vote des femmes dans les colonies à travers un texte intitulé « féminisme colonial » dans lequel elle soulignait l’importance de reconnaître et de valoriser les contributions des femmes dans les territoires coloniaux, plaidant pour une égalité et une justice accrues. Elle a même eu le mérite de travailler avec sa soeur Lucy, pour la jeune organisation internationale : l’ONU. Après ce long séjour américain, Paulette est retournée en Martinique en 1947, où elle a continué à militer pour les droits des femmes jusqu’à sa mort en 1985. Son héritage perdure comme un symbole de courage et de détermination.

De son côté, Jeanne est partie enseigner au Tchad pendant deux ans avant de tenter une entrée dans la vie politique française. Cependant, comme le relatent NOFI, ses ambitions ont été freinées par un attentat contre la maison familiale, un acte qui a marqué un tournant dans sa vie. Dans les années 1960, Jeanne a commencé à perdre la vue, ce qui l’a progressivement éloignée de la vie publique.

L’Héritage des sœurs Nardal

Femmes de poigne et de lettres, elles ont été avant-gardistes. Avec leur salon littéraire où se rencontraient des hommes et des femmes de verbes, à travers leurs écrits et leurs prises de position, elles ont jeté les bases de la Négritude que l’on attribuera à Césaire, Senghor et Damas, patriarcat oblige. Pourtant, elles ont encouragé l’idée d’une fierté noire, d’une conscience diasporique et d’une solidarité entre Noirs d’Afrique, des Antilles et d’Amérique. Des idées révolutionnaires pour une époque où l’homme noir colonisé était bestialisé ou vu comme le bon sauvage.

Par ailleurs, les soeurs Nardal ont été également parmi les premières à penser la double oppression, à savoir celle d’être noire et femme dans un monde colonial et sexiste. Conscientes de leur époque et des évolutions qui auraient lieu, elles ont porté un message d’émancipation féminine, à une époque où même les mouvements noirs étaient dominés par des hommes.

Malgré les défis posés par la perte de documents historiques suite à l’incendie criminel de leur maison familiale en 1956, l’histoire des sœurs Nardal et leur impact sur la culture, la littérature et le mouvement des droits des femmes restent un champ fertile pour la recherche et la redécouverte. Leur vie de combat, leur résilience et leur contribution fondamentale à la Négritude et au féminisme offrent une source d’inspiration inépuisable pour toute une nouvelle génération d’auteur(eures).

Longtemps invisibilisées, Paulette, Jeanne et leurs cinq soeurs ont pourtant posé les bases de la Négritude. Ce n’est que très récemment que leurs rôles majeurs dans la diffusion de ces idées nouvelles ont été reconnues. Depuis quelques années en région parisienne, des rues et des établissements scolaires prennent le nom des sœurs Nardal. Dans les années 1980, Aimé Césaire donne le nom d’une place à Paulette Nardal, de son vivant. Plus récemment, lors de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, la statue de Paulette Nardal a eu sa place parmi celles des illustres qui ont fait la culture française. Une reconnaissance nationale et mondiale qui a pris du temps mais qu’il faut saluer.

Newsletter !

Newsletter !