Souvent cité dans les mouvement militants, Frantz Fanon a maintenant son biopic. Réalisé par Jean-Claude Barny, le film se concentre sur la période où ce psychiatre français originaire de la Martinique est nommé chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Un choix fort du réalisateur qui souhaite aussi inscrire son œuvre dans notre société actuelle.

Le nom de Frantz Fanon te dit surement quelque chose. Normal. De son vivant, le psychiatre français né à la Martinique a marqué les milieux anti colonialistes. De l’Algérie où il a embrassé la cause pour l’indépendance en passant par Malcom X et Black Panthers, il est une icone anti coloniale qui malgré sa mort assez jeune, continue d’inspirer les jeunes générations de militants, d’artistes et de musiciens engagés. Figurant parmi les auteurs français les plus lus, il est pourtant jusqu’à présent snobé par ces mêmes intellectuels et cette classe politique Franco-Française qui pourtant encensent ses compatriotes Aimé Césaire, Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau ou Raphael Confiant.

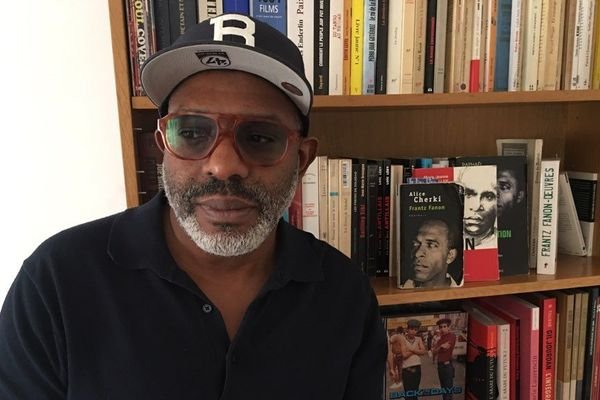

Cette fois, l’intellectuel qui a combattu les injustices coloniales, a son propre biopic au nom éponyme et c’est une réalisation de Jean-Claude Barny, celui-là même qui a réalisé l’indétrônable Neg Mawon, film qui l’a fait connaître, ainsi que le magnifique Gang des Antillais. Un réalisateur talentueux pour dépeindre le portrait d’un auteur avant-gardiste. Le film a été présenté en avant-première mondiale au Festival international du film de Marrakech en 2024 où il a reçu des critiques positives pour sa profondeur et sa pertinence historique. Après des mois d’attente, il est sorti ce mercredi 2 avril 2025 et il est déjà très attendu des passionnés d’histoire et les cinéphiles.

Le biopic retrace le parcours de Frantz Fanon, psychiatre originaire de la Martinique, nommé chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida en Algérie en 1953. Il y introduit des méthodes innovantes, comme la sociothérapie et la psychothérapie institutionnelle, adaptées à la culture des patients algériens. Ses approches se heurtent aux thèses racistes de l’École algérienne de psychiatrie d’Antoine Porot, reflétant les tensions de l’époque coloniale. De son séjour aux côtés de sa femme et collaboratrice Josie, il tente de soigner ses patients-es, de les ouvrir au monde, contre l’avis des médecins en place (Olivier Gourmet), qui, en bons colonisateurs, sont persuadés que de toute façon l’Algérien est par nature un criminel.

Entre portrait intime et épopée politique, « Fanon » s’annonce comme l’un des événements cinéma engagés de l’année, offrant une réflexion percutante sur le colonialisme tout en restant accessible et captivant pour un large public. Pour donner vie à ce récit, Fanon s’appuie sur un casting solide mêlant nouveaux visages et acteurs confirmés. Dans le rôle-titre de Frantz Fanon, le jeune Alexandre Bouyer, Déborah François celui de l’épouse de Frantz Fanon. A leurs côtés, on retrouve Mehdi Senoussi dans le rôle d’Hocine, un infirmier algérien qui introduit Fanon aux réalités de la résistance locale, Stanislas Merhar dans la peau du sergent Rolland, un militaire français zélé dont la brutalité féroce envers les détenus et les insurgés algériens incarne la violence d’État. Il y a aussi Sfaya M’barki ou encore Olivier Gourmet qui incarne le Pr Darmain, le directeur de l’hôpital de Blida, représentant d’une autorité coloniale paternaliste et cynique face aux méthodes novatrices de Fanon. Autres acteurs présents, Salomé Partouche et Arthur Dupont jouant le rôle de deux jeunes collègues juifs d’Algérie pris entre deux feux.

Frantz Fanon, un personnage qui a travers le temps :

Fanon reconnaît dans ces malades ce qu’il est lui aussi : un intellectuel, certes, mais un colonisé (et même le descendant d’esclaves déportés). Ses théories sur l’aliénation des colonisé·es naissent là. La guerre d’Algérie commence. Les soldats français s’intéressent d’un peu trop près à ce médecin noir, trop proche des combattants pour la liberté de l’Algérie. C’est d’ailleurs de son expérience algérienne qu’il imposa son nom dans le monde littéraire et ce pour l’éternité en publiant des ouvrages atemporels comme Peau Noire et Masques blancs publié en 1952 et dont la préface fut écrite par Jean-Paul Sartre. Dans ce livre phare, il explore comment la psychologie des colonisés est façonnée par la perception qu’ont les colonisateurs d’eux, un peu comme une sorte de « masque » que les colonisés doivent porter pour s’adapter à la société coloniale.

Dans son autre travail littéraire majeur » les Damnés de la terre » il analyse la violence comme un outil de libération pour les peuples colonisés. Il voit la guerre de décolonisation non seulement comme une lutte physique mais aussi comme une réaffirmation de l’identité et de la dignité des opprimés. Fanon ne se contenta pas d’une vision théorique, il s’engagea activement dans la lutte des peuples d’Algérie en intégrant le Front de Libération Nationale (FLN) en Algérie pendant la guerre d’indépendance contre la France. Jusqu’à sa mort prématurée à 36 ans, il continua à soutenir le FLN de manière très marquée par son expérience et ses convictions. S’il était vivant, aurait-il continué à soutenir le parti unique d’Algérie aux vues des dérives autoritaires qui ont suivi l’indépendance ? La question peut-être posée mais il est vrai qu’il dans les Damnés de la terre, il parlait déjà de la volonté des colonisés de remplacer le colonisateur et comme il le disait lui-même « le colonisé est un persécuté qui se rêve persécuteur. ».

Il est aussi l’auteur de L’An V de la révolution algérienne (1959), Les Damnés de la terre (1961) et Pour la révolution africaine qui sera publié en 1964, après sa mort. Frantz Fanon a écrit dans les premiers numéros d’El Moudjahid, l’organe principal de la révolution algérienne.

Frantz Fanon est mort à 36 ans, des suites d’une leucémie foudroyante aux Etats-Unis où il se faisait soigner. Il n’a pas vu l’indépendance de l’Algérie pour laquelle il s’est battu. L’expérience algérienne préfigurait pour Fanon celle des autres États africains colonisés qui prendront leur indépendance dans la même décennie.

Son impact ne s’arrête pas là. Aujourd’hui encore, les études sur le post-colonialisme, le racisme et l’identité sont profondément influencées par ses travaux. En effet, l’intellectuel martiniquais n’a pas seulement analysé le passé colonial, mais aussi les effets à long terme de la colonisation sur les sociétés post-coloniales. Dans ses réflexions, il met en garde contre les dangers de la néo-colonisation, où les anciennes structures de pouvoir continuent à dominer même après l’indépendance. Il soulignait la nécessité d’une véritable reconstruction sociale et politique, où les peuples décolonisés devraient être libres de se réinventer sans les anciennes chaînes de l’oppression.

Nous terminons par les mots d’Aimé Césaire : « Médecin, il connaissait la souffrance humaine. Psychiatre, il était habitué à suivre dans le psychisme humain le choc des traumatismes. Et surtout homme ‘colonial’, né et inséré dans une situation coloniale, il la sentait, il la comprenait comme nul autre, l’étudiant scientifiquement, à coups d’introspection comme à coups d’observation ».